Im Saarland könnte sich die medizinische Versorgung in Pflegeheimen revolutionieren. Dank des Innovationsfonds-Modells „Diagnostik und Konsil am Pflegeheim mittels mobiler Geriatrie Unit (DIKOM)“, geleitet von Prof. Dr. Klaus Faßbender von der Universität des Saarlandes, soll ein einzigartiges Modellprojekt die Anzahl unnötiger Klinikeinweisungen drastisch reduzieren.

Das Projekt

DIKOM zielt darauf ab, medizinische Diagnostik direkt zu den Bewohnern der Pflegeheime zu bringen. Unter dem Motto „Wenn der Patient nicht zur Diagnostik kommen kann, kommt diese zu ihm“ wird ein speziell ausgestattetes Fahrzeug, ähnlich einer mobilen Notaufnahme, ab Spätherbst im Saarland zum Einsatz kommen. Dieses „Modell-Fahrzeug“ wird telemedizinisch mit der Universitätsklinik des Saarlandes verbunden sein. Daten und Bilder werden in Echtzeit an Experten übermittelt, die die Untersuchungsergebnisse schnellstmöglich zurücksenden, sodass die weitere Versorgung in der vertrauten Umgebung erfolgen kann.

Unterstützung und Finanzierung

Mit Fördermitteln von über 8 Millionen Euro ist DIKOM ein bedeutender Baustein in der Verbesserung der Pflegeversorgung. Landrat Udo Recktenwald und der Koordinator Armin Lang betonten die Bedeutung des Projekts für die Region. Bereits 2008 hatten sie gemeinsam einen Pflegestützpunkt etabliert, nun soll mittels DIKOM ein weiterer Meilenstein gesetzt werden.

Technische Ausstattung und Ablauf

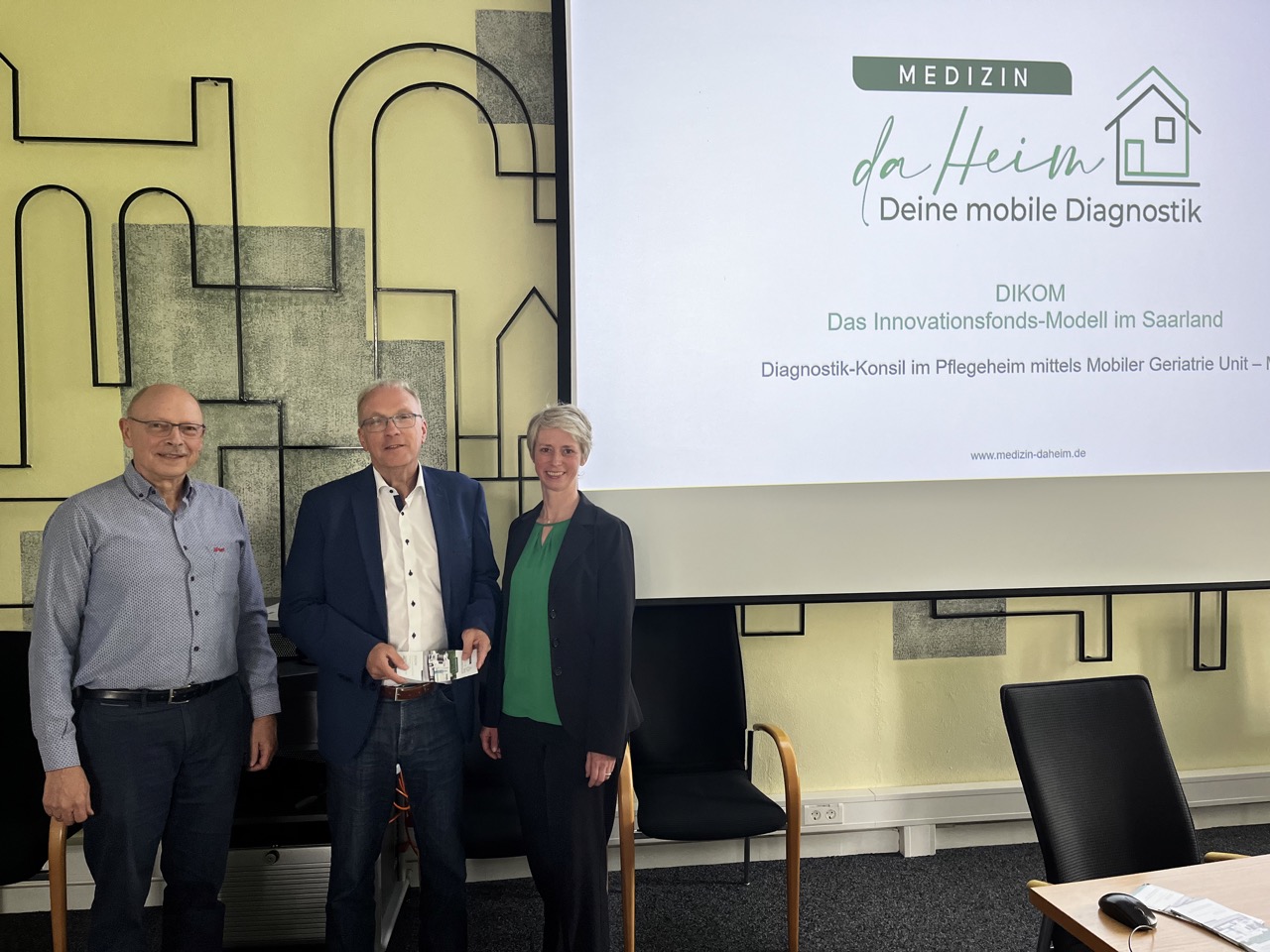

Martin Schuck (Pflegeheimkoordinator) und Monika Bachhuber (Projektkoordinatorin) stellten die mobile Diagnostik im Landratsamt vor Vertretern der Pflegeheime im Landkreis St. Wendel vor. Das Herzstück des Projekts ist die mobile Geriatrie-Unit (MGU), ausgestattet mit modernster Diagnosetechnik wie Computertomograph, Ultraschall, Röntgen, EEG, CTG und einem Point-of-Care-Labor. Diese „Notaufnahme auf Rädern“, die auf einem LKW verbaut werden soll, wird von einem Facharzt, einem MTRA und einem Rettungssanitäter betreut und soll unter der Woche, auch außerhalb der regulären kassenärztlichen Zeiten sowie an Wochenenden, verfügbar sein.

Über 70500 Personen im Saarland sind pflegebedürftig. Darunter werden 16,2% vollstationär behandelt. Pro Bewohner rechnet die DIKOM mit ca. 3 Krankenhauseinweisungen pro Jahr – kurze Aufenthalte im Krankenhaus sind dabei sehr häufig, wobei das Saarland und Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich hier ganz vorne liegen. Diesem Umstand will die DIKOM mit ihrem Slogan „da Heim“ entgegnen.

Der Entscheidungsprozess beginnt im Pflegeheim: Solange es sich bei den Beschwerden des Bewohners nicht um einen Notfall handelt, sollte der Hausarzt telefonisch konsultiert werden. So kann der Hausarzt entscheiden, ob die MGU angefordert wird, die dann mit Termin, aber innerhalb von 48 Stunden, am Pflegeheim ankommen soll. Die Diagnostik erfolgt vor Ort und die Befunde werden noch am selben Tag übermittelt. Dieses Verfahren soll die Notaufnahmen der Kliniken entlasten und die Versorgung der Pflegebedürftigen in der gewohnten Umgebung stärken. Die Erfahrung in den Pflegeheimen zeigt nämlich, dass neben dem hohen bürokratischen Aufwand, Bewohner nach einem aufregenden und langwierigen Krankenhausaufenthalt zur Diagnostik unter Umständen kränker und orientierungsloser in das Heim zurückkehren, als sie es verlassen haben. Die MGU soll hier eine zusätzliches Angebot darstellen, dass die Lücke zwischen Hausarzt und Krankenhaus schließen soll.

Langfristige Ziele und Herausforderungen

Das Projekt verfolgt einen klaren Plan: Eine Kontroll- und eine Interventionsgruppe sollen über ein Jahr hinweg die Wirksamkeit von DIKOM belegen, ehe die Gruppen getauscht und für ein weiteres Jahr getestet werden. Mit über 4300 Teilnehmern ist eine hohe Fallzahl erforderlich, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Alle gesetzlich versicherten Bewohner der beteiligten Heime können teilnehmen. Zudem werden Anreize für die Mitwirkung geschaffen, wie finanzielle Pauschalen und zusätzliche Leistungen für Pflegeheime.

Das DIKOM-Projekt steht noch am Anfang. Die Vorbereitungsphase umfasst Besuche in den Heimen, die Verabredung konkreter Arbeitsabläufe sowie Informationsveranstaltungen. Herausforderungen, insbesondere bürokratischer Natur, müssen noch bewältigt werden. Doch die Verantwortlichen sind optimistisch: „Man kann jetzt nicht alle Fragen beantworten, man lernt beim Tun“, so Landrat Recktenwald.

Durch den Einsatz der mobilen Geriatrie-Unit sollen unnötige Klinikeinweisungen vermieden und die Pflegeheime entlastet werden. Wenn sich das Modell bewährt, könnte es einen bedeutenden Schritt in Richtung einer menschlicheren und effizienteren Pflegeversorgung darstellen. Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen zum Projekt finden Interessierte auf der Webseite www.medizin-daheim.de.